【

儀表網 行業盤點】復旦大學科技工作者近期又取得了一系列矚目的成果與突破!

數學物理領域

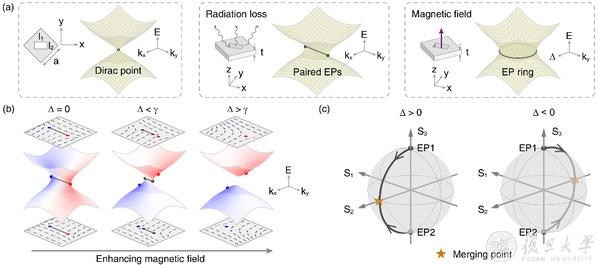

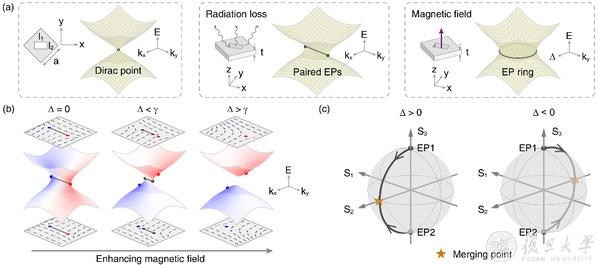

1.物理學系/應用表面物理全國重點實驗室資劍、石磊團隊揭示磁光光子晶體能帶中奇異點的拓撲演化

日前,物理學系/應用表面物理全國重點實驗室資劍教授、石磊教授團隊在拓撲光子學領域取得重要研究進展,研究成果以“Magnetically Induced Topological Evolutions of Exceptional Points in Photonic Bands”為題發表在Physical Review Letters上。研究團隊設計了一種磁光光子晶體平板結構,通過施加垂直于晶體表面的磁場,實現能帶之間的耦合,引發光子能帶中的EPs發生連續演化。

本研究首次在磁光光子晶體中實現了對EPs的磁場調控,揭示了EPs在擴展參數空間中的拓撲結構與偏振性質。這一發現不僅豐富了非厄米拓撲光子學的理論內涵,也為該領域的技術應用開辟了新路徑。從科學意義角度,本工作證明了通過引入磁場這一額外的參數維度可以構造更加復雜的拓撲結構,磁場調控EPs演化的機制為理解非厄米系統的拓撲性質提供了重要的物理圖像。從應用前景看,這種可調控的EP特性在磁光

傳感器、非互易光學器件和集成光子學等領域具有重要價值,為開發新型光學器件提供了理論基礎。

圖 (a)左圖:二維光子晶體中線性色散的狄拉克點。中圖:在光子晶體平板中,狄拉克點演化為一對由費米弧連接的EPs。右圖:在外加磁場下,EPs在擴展參數空間中形成閉合環。(b)動量空間中EPs及偏振態隨磁場增強的演化。(c)不同磁場強度下EPs在龐加萊球上的演化軌跡。

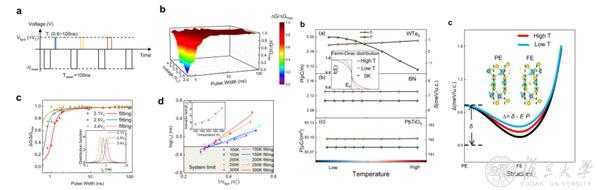

2.物理學系徐長松團隊與合作者揭示滑移鐵電體WTe?的極化翻轉特性取得進展

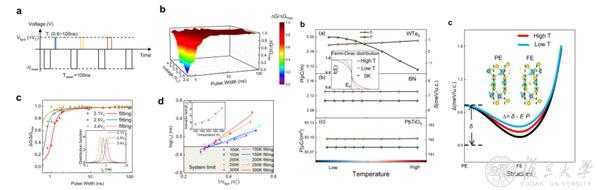

8月5日,物理學系徐長松團隊與南方科技大學王峻嶺教授課題組合作,在滑移鐵電體WTe?的極化研究中取得進展。相關成果以“Sub-nanosecond polarization switching with anomalous kinetics in vdW ferroelectric WTe?”為題,發表于Nature Communications。通過理論分析,該研究計算了不同溫度下雙層WTe?的極化強度及其能壘變化。盡管 DFT 通常基于階躍型費米–狄拉克分布來計算零溫效應,有限溫度效應仍可通過調整展寬來近似模擬,其中較大的展寬值對應于更高的有效溫度。計算結果顯示,隨著溫度升高,WTe?的極化強度呈單調下降趨勢,而鐵電相與順電相之間的能壘則略有增加。相比之下,典型的絕緣型滑動鐵電體BN以及常規鐵電體PbTiO3在相同條件下均未表現出極化的降低。結合WTe?極化減弱與能壘升高的特征,理論分析揭示了溫度升高會使極化反轉更加困難的原因。本研究為深入理解滑移鐵電體的極化反轉機制提供了新視角,并為納米電子學與自旋電子學領域的潛在突破奠定了理論基礎。

圖 Td-WTe2的極化反轉動力學與Td- WTe2中反轉疇的形成及其溫度依賴的極化反轉特性

3.物理學系/應用表面物理全國重點實驗室黃吉平教授團隊與合作者提出熱擴散不變量,推動瞬態熱超構材料設計取得進展

8月6日,物理學系/應用表面物理全國重點實驗室黃吉平課題組、中國工程物理研究院研究生院須留鈞課題組與新加坡國立大學仇成偉課題組合作,相關成果以“Heat Diffusion Invariant”為題發表于Physical Review Letters。該研究通過構造熱擴散不變量揭示了瞬態與穩態熱傳導之間的深刻關聯。不變量可以對熱超構材料的功能進行分類,還能精確設計復雜形狀瞬態熱超構材料的參數。拓撲不變量已被廣泛用于電子、光子和聲子能帶結構的幾何分類。然而,熱超構材料領域一直缺乏功能分類的工具,難點有二。一方面,熱超構材料的功能多樣,如隱身、聚集和旋轉。另一方面,熱超構材料的設計方法多樣,即使功能相同,參數也可能截然不同。該工作提出的熱擴散不變量表明,無論隱身、聚集還是旋轉等不同功能的熱超構材料,盡管結構和參數迥異,但對應的熱擴散不變量一致,從而構建了一個熱超構材料分類的理論框架。該工作揭示了瞬態和穩態熱傳導的內在聯系,不僅建立了功能分類的理論框架,還開辟了設計復雜形狀瞬態熱超構材料的新路徑。

圖 熱擴散不變量概念圖

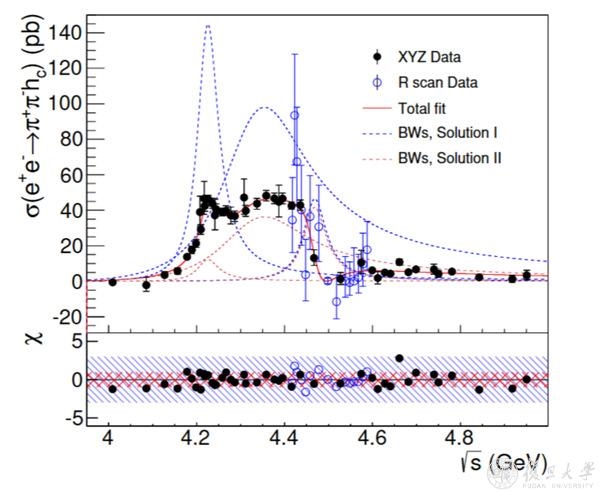

4.現代物理研究所郭玉萍團隊為探索強子內部結構及奇特粒子研究提供了關鍵新線索

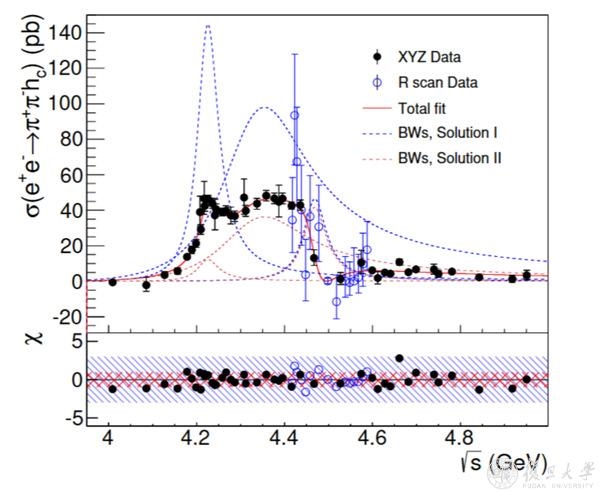

8月11日,現代物理研究所郭玉萍團隊與中國科學院高能物理研究所合作,通過分析質心能量在4.01 GeV至4.95 GeV范圍內的正負電子對撞數據,首次在e+e- → π+π-hc反應過程中觀測到三個共振結構,為探索強子內部結構提供了關鍵的新線索。研究以“Observation of Three Resonant Structures in the Cross Section of e+e- → π+π-hc”為題發表于物理評論快報。本研究精確測量了正負電子對撞產生一對π介子和一個hc粒子過程的產生截面,發現在4.3到4.45 GeV的能量區間截面大小保持在一個相對穩定的水平,形成一個“平臺”,當能量達到4.5 GeV時,截面急劇下降(圖)。描述這種獨特的截面變化需要使用三個相干疊加的共振態,其中第三個結構是首次在這個反應過程中被發現,統計顯著性超過5σ。

圖 e+e- → π+π-hcc過程產生截面

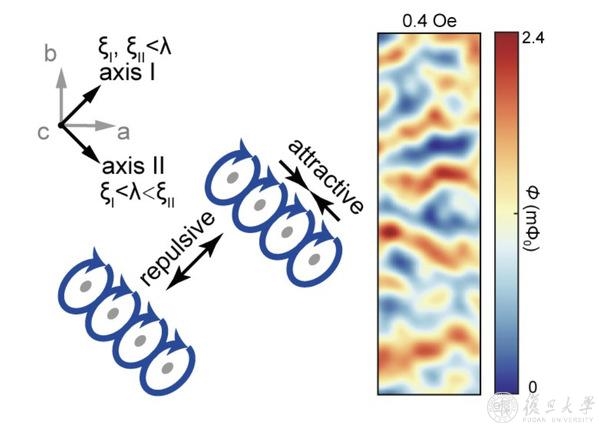

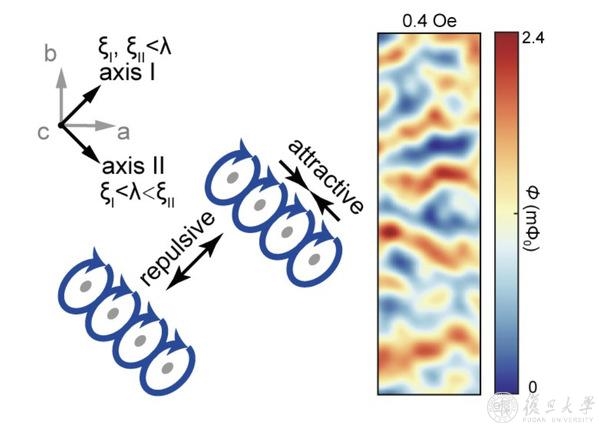

5.物理學系王熠華教授團隊利用極低溫掃描超導量子干涉儀對超導體中的磁通渦旋條紋進行了高精度成像研究

8月14日,物理學系王熠華課題組利用極低溫掃描超導量子干涉儀,對UTe2超導態中的磁通渦旋進行了高精度成像研究。該工作以“Observation of vortex stripes in UTe2”為題在線發表于Nano Letters。該結果表明,UTe2中存在著源于多元序參量的、具有方向依賴性的多重特征長度尺度的非常規層級結構,導致渦旋間沿不同方向存在吸引與排斥相互作用的組合,從而驅動了渦旋條紋的形成。這一結果為UTe2具有多元序參量提供了有力證據,超越了傳統的一類/二類超導體的分類框架。

6. 未來信息創新學院周磊、馬少杰團隊聯合香港大學張霜團隊證明基于超構材料等效媒質系統中存在本征高階拓撲絕緣體

8月15日,未來信息創新學院周磊院長、馬少杰青年研究員和香港大學物理系張霜教授合作,在拓撲物態研究領域取得突破性進展。

首次在理論和實驗層面證明:均勻電磁媒介中存在本征性的高階拓撲絕緣體(HOTI)。相關研究成果以 “Intrinsic Topological Hinge States Induced by Boundary Gauge Fields in Photonic Metamaterials” 為題發表于eLight。本工作利用電磁超材料平臺中人工原子的本征特性,構建了一類新型的高階拓撲絕緣體,并在方形截面的均勻楊單極子超材料柱體中通過實驗驗證了拓撲棱態的存在。本工作在理論和實驗層面均證實:在均勻楊單極子介質柱中存在HOTI型棱態。這些棱態源自于合成高維物理空間中非平庸的二階陳數,其拓撲性質確保了棱模式的存在。具體而言,非平庸的在拓撲上保證了邊界上具有高維外爾弧結構的非平庸邊界態,具有相反二階陳數的楊單極子或外爾面,在邊界上存在連接其投影的弧線,弧線上每一點均對應于合成空間的拓撲外爾點。邊界弧線上的這種外爾點與柱狀結構邊界法線方向變化所誘導的有效磁場發生相互作用,進而產生局域的手征零能模,其場分布形式表現為局域的HOTI型棱模式。與傳統依賴于對稱性保護HOTI不同,該機制產生的是本征高階拓撲模式,其存在性不依賴于具體的材料組成、幾何構型或系統對稱性,因而可在任意截面形狀的柱體和一系列均勻電磁材料中普適實現。

圖 高階拓撲絕緣體的超材料結構設計與表征。(a-c) 基于金屬螺旋單元構建的等效楊單極子超材料結構示意圖及其對應的色散關系與場分布模擬結果;(d-f) 實驗樣品實物圖,近場掃描測得的色散關系及特征場分布

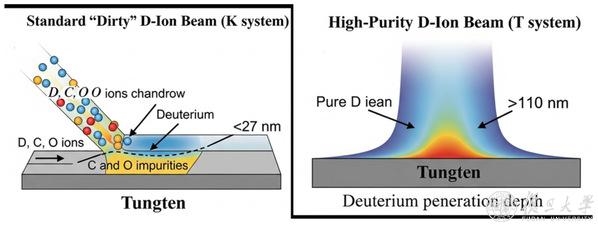

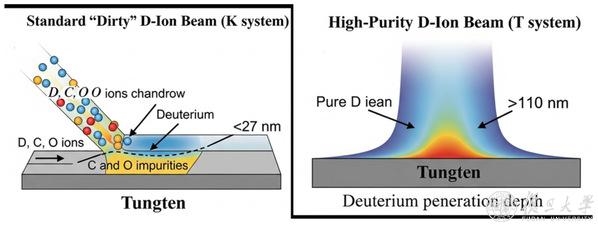

7.現代物理研究所張宏亮團隊在“人造太陽”聚變堆關鍵材料研究中取得重要進展

8月22日,現代物理研究所張宏亮團隊在“人造太陽”——聚變能裝置的關鍵材料研究領域取得了重要突破。這項研究成果以“Critical Role of C/O Impurities in Suppressing Deuterium Diffusion and Supersaturated Layers in Tungsten”為題發表于Acta Materialia。該研究證明,看似微不足道的碳氧雜質在材料近表面形成了一道“屏障”,極大地抑制了氘向材料深處遷移。研究團隊利用兩種性能迥異的離子束系統——一個能產生含碳氧雜質的離子束,另一個則通過磁過濾產生高純度的氘離子束——對鎢材料進行了對比實驗。研究結果呈現出顯著差異:在含雜質的環境下,氘僅能在鎢表層形成一個約27nm的狹窄富集層;而在高純度環境下,氘則能夠深入材料內部,形成一個超過110nm的寬闊富集層。團隊通過巧妙的“雜質預注入”實驗,進一步驗證了這一物理機制,從根本上澄清了關于DSSL形成機理的學術爭論,并為解釋不同實驗裝置中數據差異提供了重要依據。

地球科學領域

1.大氣與海洋科學系周文研究團隊揭示氣候變化下熱帶氣旋群發事件的變化機制

日前,大氣與海洋科學系周文研究團隊與香港大學、加州大學以及普林斯頓大學等國內外研究團隊合作,在熱帶氣旋群發事件建模與變化機制研究中取得重要進展,成果以“Shifting hotspot of tropical cyclone clusters in a warming climate”為題發表于Nature Climate Change。熱帶氣旋群發事件是指同一洋盆中兩個或多個熱帶氣旋共存的現象。研究團隊首先發展了一個考慮熱帶氣旋頻次、持續時間和季節循環等氣候學因子,由隨機概率過程驅動的熱帶氣旋群發事件模型。基于這個框架,定量診斷了不同氣候學因子對熱帶氣旋發生和變化的影響。由于該模型沒有考慮動力過程的貢獻,因此會系統性地低估觀測和模式模擬中的熱帶氣旋群發頻次。團隊通過“假設檢驗”的思想,系統性地分離出了動力關聯型熱帶氣旋群發事件。研究發現類拉尼娜型的全球增暖模態能夠通過調節熱帶氣旋頻次和天氣尺度波活動強度,使得熱帶氣旋群發事件的主要生成區從西北太平洋地區向北大西洋地區系統性轉移。

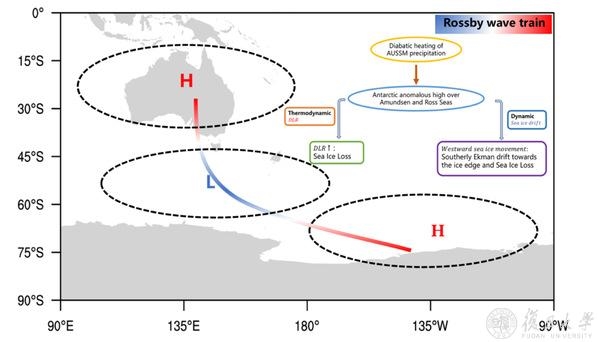

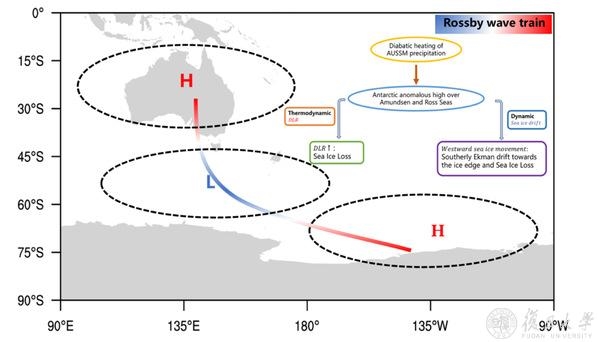

2.大氣科學研究院吳志偉教授團隊對澳洲夏季風異常對南極海冰變化的調制作用研究有新進展

8月25日,大氣科學研究院吳志偉教授團隊最新研究發現,南半球夏季12月至次年2月的澳洲夏季風區降水異常可解釋同期南大洋太平洋區域阿蒙森海及羅斯海約10%的海冰密集度異常。成果以“Atmospheric influence of the Australian summer monsoon on Antarctic Sea ice variability over Pacific sector”發表于Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society。基于觀測和模式數據的結果表明,澳洲夏季風降水的非絕熱加熱作用能夠觸發東南方向傳播的羅斯貝波列,引起南太平洋“+-+”三極子型的位勢高度異常,導致南大洋太平洋區域阿蒙森海與羅斯海上空正壓結構的高壓異常。該高壓異常通過調制地表向下長波輻射及與風驅海冰漂流相關的動力學過程,從熱力與動力學角度促進了該區域南極海冰的衰減。該研究揭示了南半球夏季澳洲夏季風降水對同期南極海冰異常的定量貢獻,清晰地闡述了這一過程的物理機制和調制方式,加深了對熱帶系統如何影響南極海冰變率的理解,有助于提升夏季南極海冰年際變變率的預測準確性。

圖 澳洲夏季風影響南極海冰變率的物理機制示意圖

3.環境科學與工程系李想教授團隊為吸入暴露和人體吸收提供了新的見解

8月25日,環境科學與工程系李想教授團隊結合肺泡梯度方法,創新性地提出了IRI這一指標,用于表征外源VOCs在真實呼吸暴露下的實際吸收比例。相關成果以“Advanced Breathomics Reveals Human Absorption of Exogenous Volatile Organic Compounds”為題,發表于Environmental Science & Technology。結果顯示,共識別107種呼氣VOCs,其中33種表現為環境優勢型,主要包括烷烴、芳香烴和醛類。外源VOCs的實際吸收率差異顯著,IRI范圍為27.05%~70.53%,遠低于傳統健康風險評估假設值。異丁烷、1-氯丁烷和十六烷表現出最高吸收率,而苯甲醛吸收率最低。這一發現首次用實證數據量化了多類VOCs在低劑量暴露情景下的真實吸收水平。通過引入IRI指數,研究揭示了分子量、職業類別和環境濃度等因素都會顯著影響吸收水平(p < 0.001)。在吸收機制和風險評估方面,本研究進一步整合了蒙特卡洛模擬與生理學基礎藥代動力學(PBPK)模型,定量分析呼吸吸收因子對健康風險評估的影響。結果顯示,如果忽略IRI,人體實際內暴露水平會被高估50-70%,而部分污染物的預測峰值濃度甚至被高估2.45倍。這一發現強調了將IRI納入風險評估的必要性,為未來的空氣污染健康管理提供了更加精準的科學依據。有效糾正了慢性低劑量暴露情景下的健康風險評估偏差。

信息領域

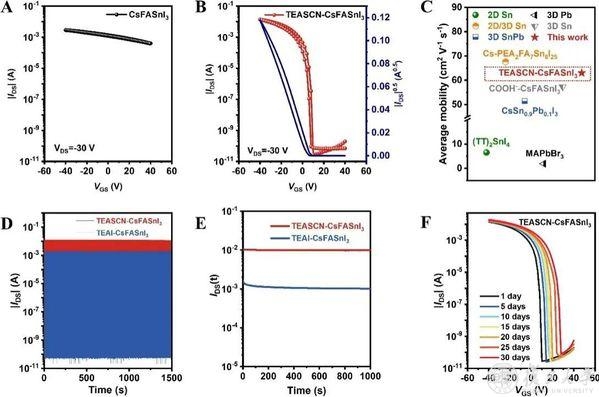

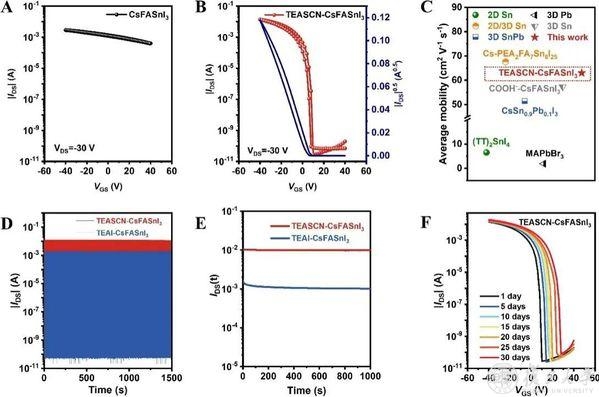

1.未來信息創新學院褚君浩、李文武團隊對高遷移率和高穩定性錫基鈣鈦礦晶體管研究有新進展

8月1日,未來信息創新學院褚君浩院士、李文武教授團隊提出陰陽離子協同調控新策略,通過引入2-噻吩乙胺硫氰酸鹽(TEASCN),實現對三維錫基鈣鈦礦結晶動力學與 Sn2+氧化行為的精準調控。這項研究成果“Tailoring Tin-based Perovskite Crystallization via Large Cations and Pseudo-Halide Anions for High Mobility and High Stable Transistors”為題,發表于Science Advances上。該策略借助TEA+與SCN-的協同作用,既誘導形成定向生長模板以優化結晶有序性,又通過配位作用抑制錫離子氧化,有效解決了材料固有缺陷與穩定性問題,為突破三維錫基鈣鈦礦晶體管的性能瓶頸提供了新的解決思路。優化后的器件平均遷移率達 60 cm2 V-1 s-1,且在氮氣環境中可維持穩定性能長達30天,為高性能、高穩定性鈣鈦礦TFTs的研發提供了重要技術路徑與理論支撐。

圖 TEASCN對錫基鈣鈦礦晶體管電學性能的調控作用

2.未來信息創新學院、光電研究院褚君浩、王建祿、陳艷課題組在基于雙邊蓋革模式雪崩的光電器件中取得進展

8月23日,未來信息創新學院、光電研究院褚君浩、王建祿、陳艷研究團隊設計并制造了一種基于非對稱肖特基結(Graphene/InSe/Cr)的APD,利用InSe的物理特性(如較大的載流子遷移率)和不同功函數的電極(Graphene和Cr)來實現高效的載流子注入和倍增(圖)。該項研究成果以“Bilateral Geiger mode avalanche in InSe Schottky photodiodes”為題,發表于Nature Communications上。實驗結果表明,該雪崩探測器在低擊穿電壓下實現了高增益,并且展現出雙邊蓋革模式雪崩現象。通過調整肖特基勢壘的高度和寬度,優化載流子的注入效率和倍增區域后,實現了低功耗和高增益的APD性能。該器件在低擊穿電壓(1.4 V)下實現了高達6.3×10?的增益,接近InSe帶隙的理論閾值極限。此外,該器件還具有正溫度系數的電離率和極低的臨界電場(11.5 kV cm?¹),并展現出低暗電流和噪聲等效功率,能夠在室溫下檢測到約35個光子的微弱光信號。該研究為開發高增益、低功耗的雪崩

光電二極管提供了新的策略。

圖 a. Graphene/InSe/Cr 肖特基結APD器件結構示意圖;b. 器件在300K和100K的雙邊雪崩擊穿特性曲線;c. Graphene/InSe/Cr 肖特基結APD與傳統半導體APD及其他二維材料APD的擊穿電壓(Vbd)與增益(M)關系對比;d. 300K和520 nm激光波長,70.7fW至418.7fW功率范圍內暗態及光照下器件的I-V曲線;e. 520nm入射光波長下不同反向偏壓Ia的3dB帶寬;f. 300K時器件在不同偏壓下的噪聲電流隨頻率變化曲線。

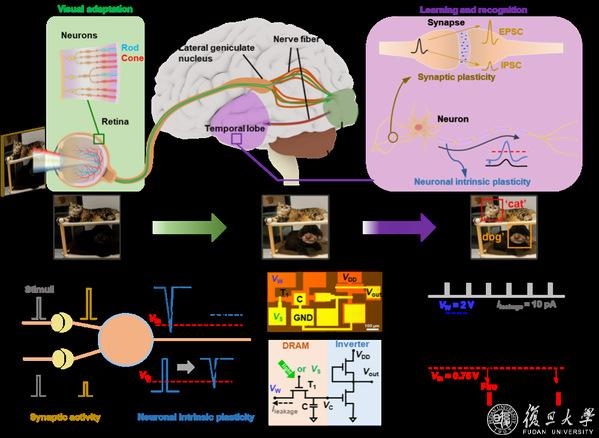

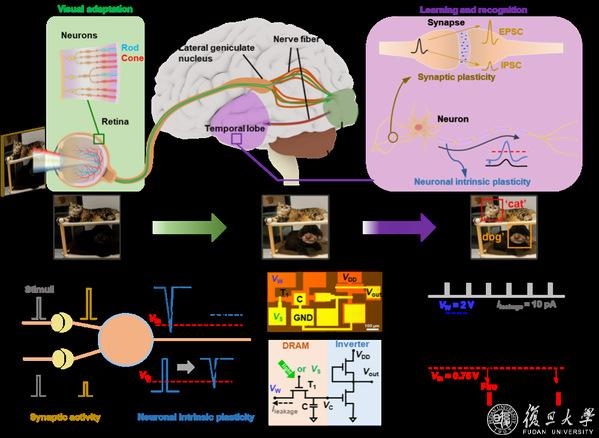

3.微電子學院包文中、集成電路與微納電子創新學院周鵬聯合研究團隊與香港理工大學實現基于二維半導體DRAM的仿生神經元再類腦視覺芯片新突破

8月11日,微電子學院包文中、集成電路與微納電子創新學院周鵬聯合研究團隊與香港理工大學柴揚教授合作,利用晶圓級二維半導體(MoS2)材料,基于動態隨機存儲器(DRAM)原理,提出了一種新型仿生神經元結構,并首次在單一硬件中實現了內在可塑性(Intrinsic Plasticity)、脈沖時序編碼與視覺適應的協同集成。近日,相關成果以《基于單層二硫化鉬的內在可塑性仿生神經元》(“A Bio-inspired Neuron with Intrinsic Plasticity Based on Monolayer Molybdenum Disulfide”)為題發表于Nature Electronics。研究者開發了一種生物啟發的神經網絡(BioNN)用于圖像識別,將二維DRAM神經元模塊用作圖像預處理和計算層。該神經元能夠同時進行脈沖時序編碼、神經元本征可塑性調節、視覺適應的生物神經動力學過程,打破傳統神經形態硬件架構限制,將感知、記憶、計算一體化,從而實現高效集成的類腦視覺事件處理。未來,二維神經元模塊可作為拓展成大型神經形態計算系統的通用基本單元,與先進傳感器、存儲器及類腦算法深度融合,高效構建從邊緣智能終端到大規模分布式類腦網絡;其在自動駕駛、智慧醫療、機器人感知、腦機接口等領域發揮作用,為低功耗、實時響應的智能系統提供基礎支撐,并推動類腦計算技術向更接近生物神經系統的方向演進。

圖 模擬人腦視覺適應和特征識別的二維DRAM仿生神經元電路

生命醫學領域

1. Cell|公共衛生學院粟碩團隊帶著“地圖”追蹤微生物與耐藥基因,為全球首次繪制哺乳動物高分辨率微生物圖譜

8月26日,公共衛生學院、上海市重大傳染病和生物安全研究院粟碩教授團隊聯合中國科學院微生物研究所等多家單位,在國際學術期刊《細胞》(Cell)發表題為“Extensive cross-species transmission of pathogens and antibiotic resistance genes in mammals neglected by public health surveillance”。研究首次系統解析了大量此前未知的哺乳動物微生物組多樣性,并繪制了臨床重要ARGs的跨宿主共享網絡,拓展了人類對于微生物組成和多樣性的認知邊界和深度,并為微生物源疾病和抗生素耐藥性防控提供重要理論基礎。

研究團隊構建了兩大創新分析框架:1.交叉多組學高分辨率微生物組解析框架:融合多組學測序、精準微生物基因組重構、新型物種劃分策略以及基于基因組比較的同源菌株識別,實現低豐度及新型微生物的精確鑒定,并追蹤跨宿主菌株共享事件。2.ARG與MGE高精度注釋框架:通過多數據庫交叉驗證及ARG-MGE聯合分析,實現ARGs和MGEs的精細分類和精準豐度計算,并構建重要ARGs的跨宿主共享網絡。基于高分辨率微生物組解析框架,研究團隊回收了245個病毒、25,442個細菌、13個真菌和2個寄生蟲基因組,極大擴展了現有微生物參考數據庫。共鑒定出128種病毒、10,255種細菌、201種真菌和7種寄生蟲,其中約70%的細菌物種(超過7000種)被推測為潛在新物種,揭示了哺乳動物體內豐富的微生物“暗物質”。

多層次群落結構分析顯示,微生物群落在相同地理區域、宿主分類、及生活方式下顯著相似。團隊利用高分辨率基因組比對與菌株分辨技術,首次系統揭示了哺乳動物微生物組中廣泛的跨地理區域、宿主分類及生活方式界限的菌株共享現象,涵蓋已知病原菌及非病原菌。這為深入理解病原菌生態學和精準評估公共衛生風險提供了堅實的科學依據。研究中觀測到ARGs與MGEs高度共現,其中約五分之四的共現事件由插入序列(IS,一類MGE)介導,提示哺乳動物微生物組可能成為潛在可移動ARGs的儲存庫。

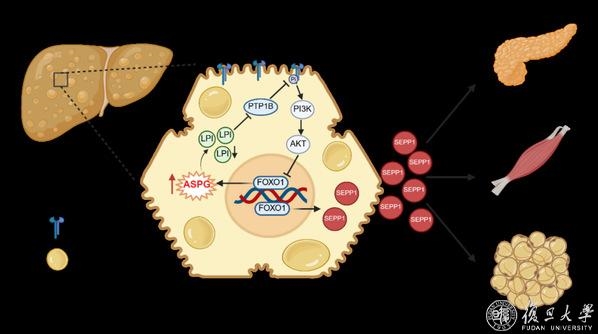

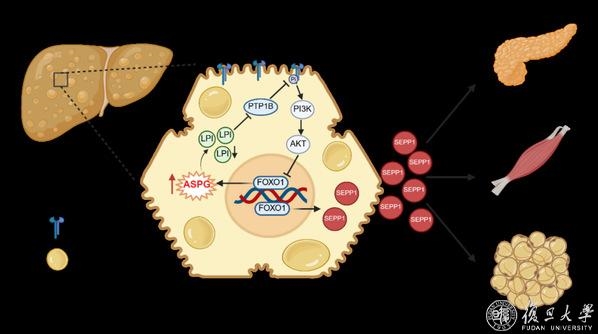

2. 基礎醫學院/代謝分子醫學教育部重點實驗室潘東寧團隊發現肝ASPG介導的溶血磷脂酰肌醇分解代謝損害胰島素信號轉導

8月4日,基礎醫學院/代謝分子醫學教育部重點實驗室潘東寧團隊在EMBO Journal發表題為“Hepatic ASPG-mediated lysophosphatidylinositol catabolism impairs insulin signal transduction”。該研究發現天冬酰胺酶(Asparaginase, ASPG)通過水解并降低肝細胞內溶血磷脂酰肌醇(LPI)水平,消除了 LPI 對酪氨酸磷酸酶PTP1B活性的抑制作用,進而抑制胰島素信號轉導并促進肝因子 SEPP1 分泌,最終加劇全身胰島素信號轉導障礙。研究揭示 ASPG 控制的生物活性脂 LPI 水平可調節胰島素抵抗和胰島素分泌,為改善全身血糖穩態提供了補充治療策略。

該研究發現MASLD患者肝臟ASPG 蛋白水平顯著升高,且與患者胰島素抵抗指數(HOMA-IR)和甘油三酯葡萄糖指數(TyG)呈正相關,提示肝 ASPG 參與調節 MASLD 發生時胰島素信號轉導缺陷。動物實驗表明,肝細胞 Aspg 過表達顯著加重小鼠全身胰島素信號轉導紊亂,而肝細胞特異性敲除 Aspg則保護肥胖小鼠胰島β細胞功能,并提高主要代謝組織胰島素敏感性。本研究發現肝細胞內 LPI 可直接結合并抑制PTP1B 活性,以不依賴于 LPI 受體 GPR55 的方式發揮作用,這與經典的 LPI-GPR55 作用模式完全不同,表明溶血磷脂分子 LPI 具有多種生物活性。研究表明肝細胞 ASPG 在MASLD背景下成為胰島素信號轉導缺陷的“助推器”,降低 ASPG表達水平是增強全身葡萄糖穩態的潛在途徑。

圖 MASLD患者的肝細胞高表達ASPG,ASPG水解LPI,解除LPI對PTP1B磷酸酶活性的抑制,進而阻礙肝細胞內胰島素信號轉導并增加肝因子SEPP1表達。SEPP1促進肝外組織胰島素抵抗和胰島素分泌缺陷

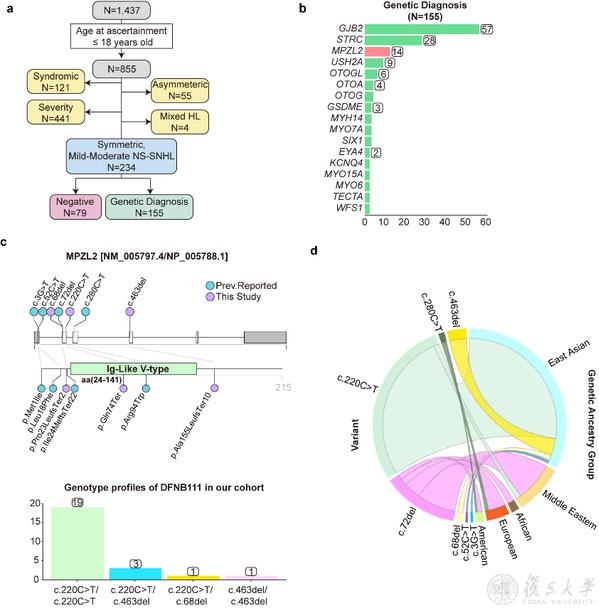

3. 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院舒易來教授團隊與多方展開國際合作,進一步拓寬了單堿基編輯技術在遺傳性疾病中的應用范圍

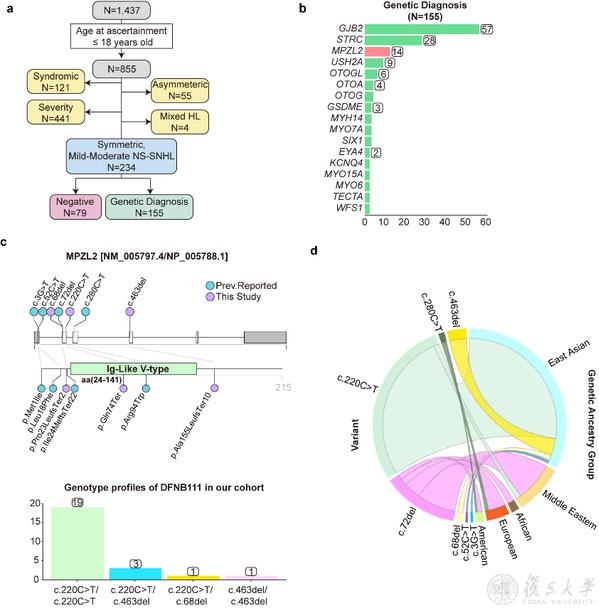

8月5日,復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院舒易來教授團隊與韓國首爾大學醫院Sangsu Bae、Sang-Yeon Lee教授團隊展開國際合作。在Nature Communications上發表題為“PAM-flexible adenine base editing rescues hearing loss in a humanized MPZL2 mouse model harboring an East Asian founder mutation”的研究論文。該成果揭示了PAM靈活的腺嘌呤堿基編輯器(ABE)可挽救攜帶東亞始祖突變的人源化MPZL2小鼠模型中的聽力損失,為遺傳性聽力損失提供了潛在的精準治療策略。約60%的先天性耳聾是由遺傳因素所導致的,目前已知的耳聾基因超過200個,然而目前暫無臨床上市的治療藥物。MPZL2突變是非綜合征型常染色體隱性遺傳性耳聾DFNB 111(autosomal recessive genetic forms 111)的原因。患者主要表現出早發性、進行性的輕度至中度感音神經性聽力損失,且聽力損失在高頻更為明顯。

2018年,MPZL2首次被報道與遺傳性聽力損失相關。近年,一項基于大規模輕度至中度感音神經性聽力損失(SNHL)兒童隊列的前瞻性研究表明,MPZL2是導致遺傳性輕度至中度SNHL的第二常見基因,占17.3%,僅次于STRC基因(55.8%)。值得注意的是,MPZL2中的某些特定突變(如c.220C>T)在東亞人群中具有始祖效應(founder effect),提示其可能為該地區特有的遺傳風險因素。研究團隊基于臨床隊列研究,對遺傳性耳聾1437例無親緣關系的耳聾家系進行了系統性病因學分析,篩選出234例表現為對稱性、輕中度非綜合征型SNHL未成年患者(≤18歲),明確了155例患者的致病基因(66.2%)。其中24例與MPZL2基因突變有關(15.5%),且23例(95.8%)患者攜帶至少一個c.220C>T等位基因突變。c.220C>T等位基因在東亞人群中頻繁出現,提示該突變可能為東亞地區的始祖突變。

研究團隊基于可實現A·T到G·C堿基編輯的腺嘌呤堿基編輯器(ABE),研發了一種具有較低旁觀者編輯和脫靶效應的PAM靈活的ABE變體治療體系:ABE8eWQ SpRY:sgRNA3。通過雙腺相關病毒(dual-AAV)的遞送,研究團隊成功糾正了異常基因表達,恢復突變小鼠內耳結構的完整性以及MPZL2蛋白的表達,突變小鼠的聽力顯著恢復并維持至少20周,且沒有觀察到明顯的脫靶效應。該研究進一步拓寬了單堿基編輯技術在遺傳性疾病中的應用范圍,豐富了單堿基編輯技術的應用場景,增強了ABE技術應用于其他遺傳性疾病的信心。

4. 基礎醫學院、上海市重大傳染病毒和生物安全研究院夏帥、陸路、姜世勃教授及其合作團隊揭示MERS相關冠狀病毒的膜融合入侵機制并開發高效膜融合抑制劑

8月19日,基礎醫學院、上海市重大傳染病毒和生物安全研究院夏帥、陸路、姜世勃教授及其合作團隊在Cell Reports Medicine上在線發表題為“A MERS-related coronavirus circulating in pangolins exhibits strong fusogenicity in human cells and high sensitivity to fusion inhibitors”的研究論文。該研究發現MjHKU4r-CoV-1感染人源細胞后,誘發大量合胞體形成,并伴隨顯著炎癥反應,進一步提示該病毒可能具有較高的致病性。鑒于冠狀病毒刺突(S)蛋白在病毒膜融合入侵靶細胞過程中的關鍵作用,研究團隊系統比對了MjHKU4r-CoV-1-S與MERS-CoV-S功能域的同源性,并構建了MjHKU4r-CoV-1-S的細胞-細胞融合系統,從而全面解析其膜融合過程中的動力學特征。結果顯示,MjHKU4r-CoV-1-S蛋白介導膜融合效率遠高于HKU4-S和SARS-CoV-2-S (KP.2)組,這與MjHKU4r-CoV-1活病毒感染實驗中大量合胞體形成現象高度一致。

為了進一步揭示MjHKU4r-CoV-1-S蛋白介導膜融合的分子機制,研究團隊與中國科學院生物物理研究所朱赟研究員團隊合作,構建并表達了包含病毒HR1(989-1,064)和HR2(1,253-1,296)功能域的重組蛋白,并成功解析了病毒HR1-HR2功能域相互作用的晶體結構。結構顯示三個HR1分子相互作用形成三聚體核心,三個HR2分子反向平行地作用于HR1三聚體表面的疏水性溝槽中,從而形成了經典的六螺旋(6-HB)結構。結構顯示,MjHKU4r-CoV-1-HR2中上大量疏水性氨基酸殘基(如I1259, I1262, T1264, L1267, L1269等)負責與HR1疏水溝槽的結合。同時,HR2上E1272、S1286、K1291等氨基酸殘基與HR1間存在著重要的電荷相互作用。此外,MjHKU4r-CoV-1 6-HB表現出與MERS-CoV 6-HB相似甚至可能更強的穩定性,并且在多個關鍵位點上優于SARS-CoV-2 6-HB。

總體上,該研究發現了MjHKU4r-CoV-1在感染過程中,可誘發顯著合胞體形成和炎癥反應等病原學特征,進而系統揭示了其S蛋白通過HR1-HR2功能域相互作用、形成6-HB而介導病毒高效膜融合入侵靶細胞的具體分子機制和結合細節;并以此為靶點,成功研發出系列HR2衍生活性多肽,其抑制病毒活性可達低納摩爾水平。這些HR2衍生肽具有較好的開發應用前景,將為應對未來可能爆發的MERSr-CoV疫情提供重要防治手段。

圖 MjHKU4r-CoV-1 誘發合胞體形成和炎癥因子表達

5.腦科學研究院/腦功能與腦疾病全國重點實驗室鄭平團隊發現外周血皮質酮參與場景喚起成癮記憶的新機制

8月23日,腦科學研究院/腦功能與腦疾病全國重點實驗室鄭平教授課題組的研究工作發現外周血皮質酮參與場景喚起成癮記憶的新機制。相關研究成果以“Corticosterone Contributes to Context-Triggered Retrieval of Morphine Withdrawal Memories by Acting on Basolateral Amygdala Neurons Projecting to Nucleus Accumbens Core”為題發表于Advanced Science。

研究團隊將毒品成癮鼠放在兩個場景不同的盒子中,然后在一個盒子中使成癮鼠突然戒斷毒品,使其產生痛苦的戒斷癥狀,形成毒品戒斷痛苦記憶,并且將這個記憶與其所處的場景聯系到一起,以后將這個鼠再放到這個場景中,它就可以重新激活毒品戒斷痛苦記憶,從而使其厭惡這個場景而“逃離”這個盒子。利用這個模型,團隊研究了外周血中的皮質酮在介導場景提取藥物戒斷記憶中的作用和機制,發現與嗎啡戒斷記憶關聯的場景可誘發血清皮質酮水平顯著升高;手術切除腎上腺抑制血清皮質酮生成后,場景誘導的嗎啡戒斷記憶提取受到明顯抑制,而補充皮質酮可逆轉這種抑制作用,這些結果表明外周血皮質酮參與了場景提取嗎啡戒斷記憶。團隊進一步研究了外周血皮質酮如何作用于腦參與場景提取嗎啡戒斷記憶。基底外側杏仁核(BLA)是藥物戒斷記憶形成、存儲和提取的核心腦區,該腦區表達有兩種皮質酮受體-MR和GR。

結果顯示抑制BLA的MR可以降低場景對嗎啡戒斷記憶的提取,但抑制BLA的GR沒有作用,表明皮質酮通過作用于BLA的MR參與嗎啡戒斷記憶的提取。BLA內含有投射到多個腦區的神經元,課題以前的研究表明投射到伏隔核(NAc)的BLA神經元在遇到戒斷相關場景時發生記憶相關可塑性變化,抑制該神經元可明顯抑制場景對嗎啡戒斷記憶的提取,表明該神經元在嗎啡戒斷記憶提取中具有重要作用。因此,很有可能皮質酮在BLA是通過作用于投射到NAc的神經元參與嗎啡戒斷記憶提取。為證實這一假說,團隊觀察了抑制BLA的MR對場景激活BLA-NAc投射神經元的作用及抑制BLA-NAc投射神經元對場景提取嗎啡戒斷記憶的影響,結果證實了這一假說。團隊進一步研究了MR如何激活BLA-NAc投射神經元參與嗎啡戒斷記憶提取,結果顯示MR可增強BLA-NAc投射神經元的谷氨酸能輸入通路,強化D1受體對該通路谷氨酸傳遞的調控作用,提升BLA-NAc投射神經元的內在興奮性。

圖 外周血皮質酮參與場景喚起成癮記憶的新機制

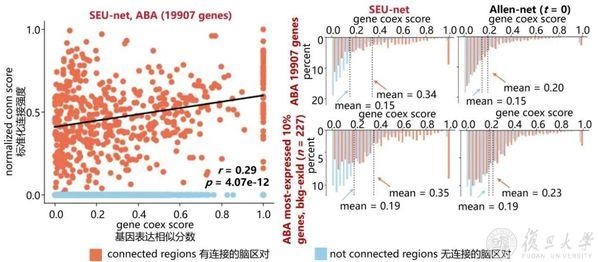

6.腦智研究院彭漢川課題組揭示小鼠全腦尺度單細胞精度的大腦聯接組統計藍圖

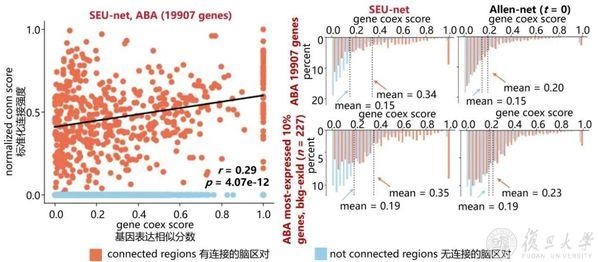

8月26日,腦智研究院彭漢川教授課題組成功開發出一種基于小鼠神經元完整形態重建的可擴展的大腦單細胞聯接圖譜。成果以“Reconstruction of a Connectome of Single Neurons in Mouse Brains by Cross-Validating Multi-Scale Multi-Modality Data”為題,在線發表于Nature Methods。不同于以往介觀尺度的腦區間的連接分析,這項研究以神經元完整形態為基礎,深入挖掘了單神經元之間的具體連接模式,揭示了特定的子網絡連接的模式,定量說明了單細胞網絡下腦區連接強度與基因共表達間存在顯著相關性,對于理解大腦如何處理信息、如何進行復雜思維具有重大意義。

研究團隊基于當前最大的神經元形態數據集之一,構建了兩種互補的單神經元連接網絡:arbor-net和bouton-net。研究結果顯示,arbor-net和bouton-net所描繪的大腦連接網絡均呈現出高度的空間模塊化特征,與小鼠大腦基于解剖學的功能區域劃分存在一致性。研究團隊對腦區間基因共表達和神經元連接的關系進行探討發現兩個腦區的連接強度越高,則基因共表達的強度也越高;另一方面,單細胞尺度下的連接具有更高的與基因共表達的相關性。同時,團隊發現了單細胞尺度下的腦網絡存在豐富的子網絡特征。

圖 腦區間的聯接信息和基因共表達的關系

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。